- 首頁

- 民文

- English

- 網(wǎng)站無障礙

- 舉報

- 登錄

毫厘光陰間 文物修復師的“冷板凳”與“熱匠心”

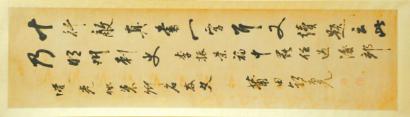

文物經(jīng)由任俊鋒修復前后。

本版圖片均由受訪者提供

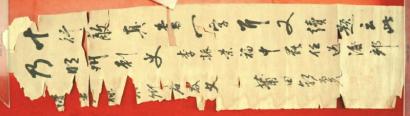

文物經(jīng)由杜少飛修復前后。

手捏毛筆,杜少飛小心地蘸取色料,輕輕涂在面前破損的清代山水畫的殘缺處;與此同時,任俊鋒正用心打磨眼前漢代青銅方壺的殘缺……這是7月5日,第二屆全國文物行業(yè)職業(yè)技能大賽現(xiàn)場一隅。來自全國30個省(自治區(qū)、直轄市)的293位選手齊聚瀘州,展開文物修復領域的“巔峰對決”,杜少飛與任俊鋒,用他們精湛的文物修復技藝,分別奪得紙張書畫文物修復師項目、金屬文物修復師項目一等獎。

有人說,文物修復師是讓文物“起死回生”的醫(yī)生,而這背后真正的沉寂與堅守,卻鮮有人知。修復師到底如何與古人“隔空合作”,讓文物“起死回生”?聽聽杜少飛與任俊鋒怎么說。

古畫“醫(yī)者”杜少飛:磨就十八般武藝,情迷“千差萬別”

人物介紹

杜少飛,四川博物院文保中心書畫修復師。畢業(yè)于吉林藝術(shù)學院書畫修復與裝裱專業(yè),于2009年進入四川博物院從事書畫修復工作。

賽途波折 經(jīng)驗破局“濕”與“斷”

抽到考題的那一分鐘,杜少飛腦海里迅速閃出了兩三種修復方案。

這是第二屆全國文物行業(yè)職業(yè)技能大賽紙張書畫文物修復師項目的比賽現(xiàn)場。修復師們需要在規(guī)定時間內(nèi)完成隨機抽取文物的修復。沒有顯微鏡、光譜儀、濕度計,甚至無法攜帶手機,一切全靠自己的經(jīng)驗。杜少飛深知,這次修復的每一步都不能出錯。

摸著手中像單層餐巾紙一樣綿軟枯朽的清代水墨山水畫,杜少飛進一步意識到修復的難度——紙張狀態(tài)并不理想,且場內(nèi)濕度不確定。這就意味著,修復過程中的整體節(jié)奏,將全憑經(jīng)驗把控,靠身體感受溫濕度。

古書畫修復大致可以分為清洗、染紙、揭裱、上命紙、掙墻和全色等幾大工序,而每一道大工序又包含著數(shù)十道小工序,工序復雜,周期漫長。這對修復者的經(jīng)驗要求極高——修復過程中,書畫需反復浸濕、干燥,若沒干透或太過干燥,都會極大程度影響后續(xù)修復步驟。

來到全色環(huán)節(jié)。通過反復試驗,杜少飛將顏料一點一點調(diào)和,形成與原畫底色類似的顏色,然后用筆輕輕蘸起,輕輕涂在畫作的殘缺部位。點涂的第一筆,他就發(fā)現(xiàn)了不對。“紙張沒有干透,顏色慢慢滲下去了。”他當機立斷馬上停筆,迅速處理問題。

更大的考驗還在后面。到了中午,比賽被考官“強制暫停”,所有考生需清場,進行午休、準備下午的考試。而這一切,杜少飛賽前并未提前準備。

“書畫修復是一種邏輯性極強的工作。”杜少飛坦言。實際修復的每個步驟之間,都要進行嚴格的時間把控與狀態(tài)勘測,一環(huán)扣一環(huán)的步驟也考驗著修復師的經(jīng)驗與水平,而這次,突然中斷的修復也為比賽增添了幾分難度。

他迅速調(diào)整心態(tài),用多年經(jīng)驗測量紙張的厚度、場地的溫度濕度,逐一解決問題。“我可以用手測量出0.02毫米的厚度。”正是憑借這一多年練就的“絕技”,他運用經(jīng)驗,成功完成修復。

“我們已經(jīng)習慣了各種情況的出現(xiàn)。”杜少飛坦言,雖然提前了數(shù)個小時完成修復,但自己依然有提升空間。

“越做越難” “千差萬別”中新問題不斷

自2006年學習書畫修復以來,杜少飛覺得修復“越做越難”:難的不是修復技藝,也不是文物破損的程度,而是沉下心來研究問題背后的規(guī)律,去問“為什么”“怎么辦”,不斷解決出現(xiàn)的新問題。

書畫類文物,因紙張材質(zhì)、裝裱方式、保存情況等不同,狀態(tài)往往千差萬別。在杜少飛看來,書畫修復的迷人之處,也正在于面臨的每個“千差萬別”的時刻。

杜少飛沒少因經(jīng)驗不足而“交學費”。據(jù)他回憶,他曾在大學教室里修復一幅練習畫作,“當時我將修復的書畫作品貼到墻面上,從而確保書畫表面平整。畫已經(jīng)在北方干燥的墻面上貼了一晚上,但我猛地把門一推就進了教室,由于受到突如其來的氣流沖擊,這幅畫在我面前瞬間裂成多片。”

從此,“硬逼”著自己沉下心研究,杜少飛終于有了今天的經(jīng)驗與積累,也硬生生從一個修復專業(yè)的“帥小伙”熬成了擁有十八般武藝的“全能大叔”。他笑稱,修復工作蘊含著美術(shù)史、建筑史、物理學、材料學等多個學科分支,不僅不能拘泥于某種修復技藝派別,還要“四處取經(jīng)”為己所用。

一次,杜少飛收到一件地方博物館送來的經(jīng)卷。由于疏于保護,這幅經(jīng)卷紙張粘連嚴重,難以展開。“我們‘抓耳撓腮’后,決定借鑒古籍修復中傳統(tǒng)的熏蒸法,用手持蒸汽儀一點點將文物潤濕,在達到合適濕度的情況下慢慢展開。”

除了文物修復,壁畫修復的部分技巧也被他拿來融會貫通。此外,杜少飛還會與市場上的裝裱畫師傅進行交流,取長補短。

難以取代 修復步驟、材料與唐代相差無幾

書畫修復向外難在身,向內(nèi)難在心,杜少飛說。

“磨性子”是所有修復師的必經(jīng)之路。文物修復,差之毫厘失之千里,不僅要求修復師連續(xù)十幾個小時甚至幾天守在文物邊觀測修復狀態(tài),還對修復師每一刻的心態(tài)都有著極高的要求。“如果一下子毛躁、不耐煩了產(chǎn)生失誤,可能一項原本簡單的工作就要花幾天的時間來修復,有些甚至無法修復。”

此外,修復還是個“體力活兒”。“都說修復師坐冷板凳,其實我們的修復室里,7個人時最多才有3個板凳,平時修復的時候,哪顧得上坐板凳呀!”杜少飛幽默地說,修復師在日常修復時,經(jīng)常要站立、低頭修復,時間長了,腰疼腿疼是家常便飯。“甚至下樓的時候,腿都不會打彎。”

采訪當天,記者在四川博物院文保中心發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)的文物修復工作,正借助現(xiàn)代科技手段變得愈發(fā)精密。杜少飛告訴記者,“挑選補紙的最高標準,是與文物原紙保持一致。以往這項工作完全依賴老師傅的經(jīng)驗積累,現(xiàn)在則不同——通過酸度計、色差儀、超景深視頻顯微鏡、纖維分析儀等科學儀器,我們可以對文物的材質(zhì)、微觀形貌及損傷情況展開多方面的觀察分析,以此為依據(jù)選擇合適的補紙,并制定出科學且有針對性的修復計劃。”但他坦言,對于新手來說,修復科技的出現(xiàn)可以幫助他們盡快積累經(jīng)驗,但毫厘間的修復過程,卻難以被科技取代。

“據(jù)文獻資料記載,如今的文物修復步驟和材料,與唐代時期記載的修復相差無幾,并無太大變化。”杜少飛告訴記者,今天的修復師依然可以在沒有電源的情況下,完成書畫文物的修復。

金屬文物修復師任俊鋒:焊槍寫匠心,代碼續(xù)傳承

人物介紹

任俊鋒,四川省文物考古研究院文物修復師。從業(yè)15年,曾參與三星堆、江口沉銀等大型考古發(fā)掘項目。

一眼“斷病”顯真功 粘接巧思克難題

拿到眼前的漢代青銅器后,任俊鋒下意識地皺了皺眉。

在第二屆全國文物行業(yè)職業(yè)技能大賽金屬文物修復師項目比賽現(xiàn)場,任俊鋒只看了一眼,便“掃描”出來眼前文物的“病癥”——胎體很薄、缺失較大、礦化嚴重,矯形困難,無法焊接。

這一眼“斷病”的功力,看起來輕松,其實卻十分考驗選手的多方面能力。“比賽沒有任何輔助設施,我們要憑經(jīng)驗、觀察、手感等判定這件器物方方面面的病害情況,并迅速做出應對。”任俊鋒坦言。

無法焊接怎么辦?只能在文物缺失邊緣用粘接的方式來進行修復。但在有限的比賽時間內(nèi),粘接其實并不是一個最優(yōu)的選擇。粘接固化需要時間、需要隨時觀測接口以防位移,這些都是耗費時間的操作步驟,對修復師合理規(guī)劃時間的能力有著極強的考驗。粘接材料的調(diào)配也需精準無誤,稍有差池便可能導致修復失敗。

任俊鋒深吸一口氣,調(diào)整心態(tài),開始細致地清理表面附著物。他小心翼翼地用工具剔除礦化層,力求不損傷文物本體。手指靈巧地在文物表面游走的同時,他也在心中默算著每一步所需的時間。“這次的比賽間隙,我一直在復盤前面的操作,并預想后面的很多步驟。”任俊鋒坦言,這次比賽抽到題目的難度雖不算太大,但要萬無一失地在15個小時內(nèi)完成修復,就要求修復師每個決策都要正確,而這也是壓力所在。

手遞工具悟門道 以“笨”功夫礪匠心

小時候在農(nóng)村長大的任俊鋒,經(jīng)常會做彈弓、寶劍、小車等手工品,收獲了小伙伴們的羨慕。

機緣巧合到了考古研究院后,他師從青銅器修復專家楊曉鄔老師,經(jīng)歷了很長時間的“入門階段”。

非科班出身的他,進入修復室后沒有被安排工作,只是站在邊上看。很多年后,他才知道,老師們正是用這種方式來觀察自己,看自己可不可以“穩(wěn)得住性子”。

真正的起步,源于老師們讓他“遞工具”這一舉動。原來,金屬修復有一定的流程,但根據(jù)不同的文物情況,每一步要用到的工具都不盡相同。任俊鋒需在旁邊細細觀摩,及時遞上準確工具,“這也極大提升了我的知識儲備。”

回憶自己最初上手修復的情景,任俊鋒忍俊不禁:“當時手非常笨,不知道該如何拿文物。”據(jù)他介紹,四川出土的青銅文物普遍很薄,殘損變形等病害通常較嚴重,一不小心很容易拿壞。這也是他與文物交手遇到的“第一個難題”。

除了略顯笨拙地拿文物,修文物也讓他用盡“笨”辦法。“當時,我也想像老師們一樣焊接,但我不太會用烙鐵,溫度也調(diào)不好,不能準確找到焊接點,所以只好選擇粘接。”

“笨”辦法可以用,但實在磨性子。金屬修復所用的膠劑固化時間長,為防止凝固前的位移,修復師要一直調(diào)整粘接文物狀態(tài)。任俊鋒告訴記者,學習修復的第一年,他很少準時吃午飯,有些時候干脆不吃,全身心投入修復。

左手焊槍承古韻 右手代碼啟新程

“左手握焊槍,右手敲代碼”,既傳承手工拼合的“笨功夫”,又掌握三維掃描等“新武器”。如今,隨著科技的進步,修復師們也面臨著新挑戰(zhàn)、新要求。

“以前我們對文物的判斷,全憑經(jīng)驗,但現(xiàn)在我們有更多的設備可以輔助檢測。”任俊鋒告訴記者,對銹蝕成分的檢測,會幫助修復師了解文物的受害情況,防止銹蝕繼續(xù)侵蝕;在修復文物之前,可以通過X光和CT去檢驗文物內(nèi)部情況,以幫助修復師進行科學的修復。除此之外,AI的出現(xiàn)也將幫助修復師對文物碎片進行三維掃描,從而在電腦中進行虛擬拼接。“但磨心性、看悟性、練耐性仍是修復工作的關(guān)鍵詞。”

“修不過來”,是任俊鋒日常工作中最大的感受。目前,青銅修復人才依然緊缺,尚有大量情況棘手的青銅器等待修復。未來,他希望通過“傳幫帶”,把自己積累的大賽經(jīng)驗、修復心得毫無保留地傳授給下一代修復師。

□四川日報全媒體記者 叢雨萌

分享讓更多人看到

第一時間為您推送權(quán)威資訊

第一時間為您推送權(quán)威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關(guān)注人民網(wǎng),傳播正能量

關(guān)注人民網(wǎng),傳播正能量