大邑“邑村邑品”亮相非遺節 14個和美鄉村特色產品受熱捧

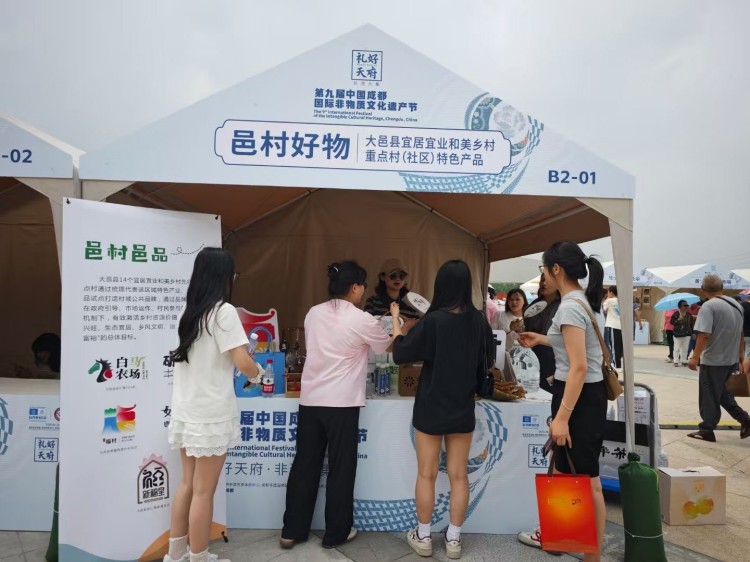

精致的帆布袋里裝著祥龍社區的稻米,玻璃罐中盛著飛水村的高山蜂蜜,太平社區的中藥材禮盒吸引著參觀者駐足……近日,在第九屆中國成都國際非遺節現場,大邑縣宜居宜業和美鄉村重點村(社區)特色產品展區,14個村莊的特色產品集中亮相。

近年來,大邑縣通過梳理代表該區域特色產業、文化或產品,由政府引導、市場運作、村民參與的多方協同機制,試點打造村域公共品牌。目前,已形成“桐林碾村”(桐林社區)、“廟灣妙村”(廟灣村)、“新福里”(新福社區)、“分水福村”(分水社區)、“白馬農場”(白馬村)等品牌標識,講述著大邑縣14個宜居宜業和美鄉村先行村、重點村從資源到品牌的價值嬗變。

“幸福就在新福里!”展位講解員葉抒正忙著發放新福社區的文創扇,扇面上的稻穗、糧倉標識格外引人注目。“新福社區大力發展糧油種植核心產業,通過提煉社區特色產業符號與農產品深度融合,讓大米不只是糧食,更是一種文化載體。”葉抒介紹,350斤特色香米兩天售罄,此次參展以非遺節為窗口,向更多人傳遞了“村域公共品牌”的獨特魅力。“很多消費者都說要讓外地親戚也嘗嘗我們的‘幸福味道’,他們買的不僅是米,更是對鄉村文化的情感認同”。

“這是我們‘碾村’品牌的特色紅米,承載著桐林社區獨特的農耕記憶。”展位負責人胡月玲手捧紅米向參觀者講解:桐林社區是大邑縣唯一以水碾文化為突出特征的農業特色村,依托新場鎮保存較完好的傳統灌溉系統和水利系統,以十余座清代水碾為特色,將水碾文化深度融入品牌建設。胡月玲介紹,此次帶來的一種粗糧紅米成為展臺的“流量擔當”,許多消費者主動要求長期訂購。“社區計劃明年將紅米種植擴大到10余畝,讓更多人品嘗這份‘碾村’禮物。”

不止鄉村產業發展,非遺元素也為村域公共品牌發展注入新活力,成都市非物質文化遺產“王泗風箏節”落地的廟灣村,以“妙村”的新形象亮相此次展會:水墨畫風格的流暢線條勾勒出廟灣村川西林盤風貌,搭配風箏、酒、麥穗元素,統一構成了“廟灣妙村”的品牌標識。

“‘一日偶得閑,妙村灣林現’是我們村域公共品牌的核心主題。”廟灣村黨委副書記余停介紹,“圍繞品牌定位,我們積極開展風箏制作、古法釀酒等非遺體驗項目,并結合農耕文化策劃主題活動,吸引游客深度體驗,有效提升了品牌知名度和影響力。”據了解,作為“全國文明村鎮”,廟灣村不僅有傳統農業景觀,還建成民宿、咖啡館等8處消費場景。2024年,村集體經濟總資產已達1400萬元。

當文化IP與農產品結合,個體經營升維為村域公共品牌,建設宜居宜業和美鄉村成果,正陳列在這方展臺之中。“未來,大邑縣將繼續從14個村域公共品牌建設出發,讓更多鄉村特色產品實現從‘賣原料’到‘賣品牌’的跨越,同時也用市場需求推進鄉村產業完善和升級,推動富民興村產業高質量發展。”大邑縣農業農村局負責人表示。(張若愚)

|

分享讓更多人看到

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量